2024年度活動報告

■2024年度の活動総評

いつも当会の活動に温かいご支援とご協力をいただき、誠にありがとうございます。2024年度もお陰様で充実した活動を行うことができました。

<共同創造の広がり>

今年度、他団体や専門職、研究者の方々等との連携協働をこれまで以上に深めることができました。様々な立場の仲間と手を取り合うことで、当事者の声を社会に届け、新たな取り組みも生まれました。2022年度より行っていた国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所と協働し、精神障害領域の障害インクルーシブ防災行動に関する研究調査と社会実装に向けた「DIARYプロジェクト」が完結しました。また、行政会議の当事者参画の経験のヒアリング調査を基にした「精神障害・発達障害のある人の当事者参画推進にむけたガイダンス」を発行することができました。障害者権利条約のスローガンである「私たちに抜きに私たちのことを決めないで」をより様々な領域で推進することに繋げてまいります。

<国際的な連帯の広がり>

今年度は国際的なつながりも前進しました。夏にグループ研修としてイタリアを訪問し、現地の精神保健やインクルーシブの実践に触れて大きな学びを得ました。また、10月には世界メンタルヘルスデーに合わせ、韓国の当事者団体と共にソウルでアンチスティグマアクションの共同声明を発表しました。精神障害への偏見という共通の課題に当事者同士で立ち向かい、地域で共に生きる社会を目指すこの共同声明を通じて、国境を越えた仲間の絆を強く実感できました。国際的に得た知見や絆は、今後の活動をさらに広げる大きな力としてまいります。

<インクルーシブ防災の広がり>

防災分野においても、当事者の視点を取り入れた活動が各地に広がった一年でした。昨年度制作した防災ワークショップ映像資料「ふだんからの防災」は、完成後各地で活用され始めています。当事者の“生の声”をもとにしたこの映像を使ったワークショップが全国で開催され、参加者からも好評の声が寄せられました。また、当事者の知恵を生かしたガイダンスづくりなど、災害時を見据えながら誰一人取り残さない共生社会づくりに引き続き寄与していきます。

この一年、多くの仲間や専門家が当事者主体の取り組みに共鳴し、連帯の輪が広がったことを実感しました。国境を越えた交流や防災をテーマにした事業など、いずれもご支援をいただく皆さまの支えによって実現したものです。積み重ねてきた成果は、これからの活動の力強い土台となります。引き続き皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【1】精神障害者に関する普及・参画事業

■当事者交流「お話会」

発足以来の精神障害のある人の居場所づくりとしてピアサポート活動の取り組みです。月例開催を基本とし、東京都障害者福祉会館(東京都・港区)にて、下記の通り12回実施しました。プライバシー配慮の上、レポートをホームページにて公開しました。(第86回~第97回)

■精神障害者に関する啓発イベント等

(1)ピアサポートと菩薩

4月26日、東京都障害者福祉会館にて実施。

当事者コミュニティにとって最も重要なキーワードであるピアサポートを俯瞰的な視点で考察することを目的に、日頃活動にご縁をいただく医療人類学の若手研究者と、研究者でもある異色の僧侶をゲストにお迎えしたトークイベントをネットワーク会員限定の会員限定企画として実施しました。

ゲスト:本多清寛さん(泰陽寺副住職)、横山紗亜耶さん(東京大学総合文化研究科超域文化科学専攻文化人類学コース博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC1)

(2)映像資料を用いた防災ワークショップ

6月9日、熊本市大江公民館大ホールにて映像資料製作に当たってご協力いただいた熊本の皆様へ改めてお礼とご紹介の機会を兼ね実施。2023年度製作の防災ワークショップを行うための映像資料「ふだんからの防災-精神障害のある人の経験から学びあおう―」の体験会と、関係者によるトークイベントを実施しました。

ゲスト:原田文子さん(NPO法人KP5000代表)、須藤雫さん(熊本県発達障害当事者会Little bit共同代表理事)

(3)PFA(サイコロジカル・ファーストエイド)研修会

8月1日、東京都障害者福祉会館にて、当会のこれまでの防災に関する調査や啓発活動の取り組み等を活かして、能登半島地震の復興支援の取り組みとしてボランティア派遣を行うこととなったことを機に、研修会を開催しました。

講師:宮本有紀さん(東京大学大学院医学系研究科精神看護学分野)

(4)非行や犯罪をした人たちの被害にも向き合おう〜犯罪により傷ついたすべての人への支援を考える〜(共催事業)

8月4日、大田区新蒲田区民活動施設とオンラインのハイブリッド開催で、[おおた社会福祉士会・精神障害当事者会ポルケ8月拡大定例会]第74回“社会を明るくする運動”地域集会として実施されました。

ゲスト:岡田行雄さん(熊本大学法学部教授)

共催:おおた社会福祉士会 一般社団法人精神障害当事者会ポルケ

(5)入院者訪問支援事業を知っていますか?

~私たちの経験や支援スキルを活かして、障害者権利条約の実施に貢献しよう~

8月30日、東京都障害者福祉会館にて実施。精神保健福祉法改正施行に伴い2024年度より入院者訪問支援事業がスタートしました。これに合わせて、事業の目的や概要、理念についての学習会を実施しました。

講師:藤井千代さん、名雪和美さん(国立精神・神経医療研究センター)

話題提供:桐原尚之さん(全国「精神病」者集団)

(6)2024世界メンタルヘルスデー特別企画‼

NHK「バリバラ」”休む”をテーマにした特集!ゲスト出演者・ディレクターに裏話を聞く会

10月5日、大田区入新井集会室にて、10月10日世界メンタルヘルスデー当日に放映予定の「休む」をテーマにしたトークイベントを開催しました。精神障害の有無を越えて、それぞれにとっての「休む」を振り返る機会となりました。ゲスト出演者と番組ディレクターをお招きしてハイブリッド形式にて実施しました。

共催:ハマッチャ、川野泰周、一般社団法人精神障害当事者会ポルケ

(7)精神障害当事者およびご家族のための市民公開講座 改めて考えよう!

診察での医師とのコミュニケーションのあり方~聞きたいこと、一緒に考えてもらいたいことをどのように伝えたらよいだろう~

10月17日、世界メンタルヘルスデーに関連して市民公開講座を開催しました。診察の場でのコミュニケーションをテーマに、オンラインの配信により行いました。「当事者はどのような診察を期待しているか~良い関係づくりにむけて、一緒に考えたいこと~」と題した講演を行い、対談「当事者と医師、それぞれの立場から」では木村大さんとの対談を行いました。

共催:ヤンセンファーマ株式会社メディカルアフェアーズ本部、田辺三菱製薬株式会社 開発・メディカル本部 メディカルアフェアーズ部、一般社団法人精神障害当事者会ポルケ

(8)成年後見制度ってなに?―親亡きあと問題にどう備えるかー

3月18日、東京都障害者福祉会館にて実施。月例のお話会でテーマとして挙がることが多かったいわゆる”親亡きあと問題。”成年後見制度を皮切りにして制度利用についてどのような心構えをもっておくべきか障害者側の視点にたった分かりやすい解説をいただきました。

講師:加藤裕子さん(司法書士)

(9)精神障害・発達障害のある人の当事者参画応援プロジェクト事業報告会

3月30日、大田区入新井集会室にて実施。2024年度にキリン福祉財団助成事業として取り組んだ当事者参画に関するプロジェクトの報告を、共同創造、患者市民参画といったキーワードから行いました。キリン福祉財団の大島宏之さんも応援に来てくださり、今後の展開についても意見交換ができました。

講師:山口創生さん(国立精神・神経医療研究センター)

■行政会議への参加

(1)精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会

1月15日に開催された「第4回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」にて加盟団体の全国「精神病」者集団から当会代表理事の山田悠平が精神科医療機関における行動制限に係る関係者からのヒアリングの参考人として出席しました。障害者権利条約の総括所見に基づいて、障害を理由とした隔離・身体的拘束のゼロ化に向けた意見を述べました。

(2)宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会ワーキンググループ

昨年度までに開催されていた「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」において、接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ研修ツールを作成すべきという趣旨の意見を述べてきました。この流れを受けて、ワーキンググループのヒアリングにおいて、加盟団体の全国「精神病」者集団から当会代表理事の山田悠平が意見を述べました。

(3)大田区精神保健福祉地域支援推進会議

活動拠点の東京都大田区にて行われている、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの協議の場として開催されている会議体です。本会議とプレ会議双方の委員を代表理事の山田悠平が務めています。

■各種講演等

1.大学機関での授業等の登壇

(1)東京工科大学授業協力(継続・通年)

共同創造の取り組みの一環として、専門職養成に係る教育機関との連携を進めています。作業療法士を目指す学生さんへの授業協力を当事者4名によって通年行いました。

また、10月29日には当事者9名が協力を行いました。それぞれがグループを担当し、インテークとしてミニゲームをしたり、面接を模擬的に行ったりしました。

(2)信州大学授業協力(継続・通年)

信州大学医学部看護学科の精神看護学授業協力を通年行いました。教員の下里誠二さん、木下愛未さんと当事者、学生、教員の三者でつくる授業を研究し、より良いあり方模索しています。

(3)東京大学医学部生対象授業 「医の原点シリーズ2024」

東京大学本郷キャンパスにある鉄門記念講堂にて医学部の学生さんらに講義を行いました。「医の原点シリーズ2024」として、当事者の立場からこれまでの精神科医療の経験や当事者活動から「当事者の立場から期待するこれからの臨床と研究」と題して、話題提供しました。

(4)2024障害者週間 インクルーシブ・共生社会をテーマにした授業協力の実施

都内にある法政大学、東京家政大学、慶応義塾大学それぞれの学部生のクラスでインクルーシブや共生社会をテーマにした授業協力を12月の障害者週間の期間に実施しました。根深い偏見や差別の問題と分離施策の関連にも触れながら、”わけないあり方”について学生さんたちとともに学ぶ機会をつくらせていただきました。

2.学術集会・学会シンポジウム等への登壇

(1)日本神経精神薬理学会・日本臨床精神神経薬理学会合同年会シンポジウム

5月24日から26日(日)、東京国際フォーラムにて「ウェルビーイングを目指した神経精神薬理学」のテーマで、第54回日本神経精神薬理学会・第34回日本臨床精神神経薬理学会合同年会が開催され、26日の「シンポジウム31頓用サイコウ」に事務局メンバーが登壇しました。

(2)6.20‐22日本精神神経学会シンポジウム

6月20日から22日まで北海道札幌市にて、第120回日本精神神経学会学術総会が開催され、当会からは以下の登壇を行いました。

▼当事者参加型の倫理委員会の実現に向けて:当事者・家族・医療者からの工夫と提案

委員会企画シンポジウム(研究倫理委員会)

〔日本精神神経学会倫理教育研修会対象セッション〕当事者参加型の倫理委員会の実現に向けて:当事者家族の立場から思う工夫と提案(山田悠平)

▼研究のコ・プロダクションを通じた学会の組織変革

委員会企画シンポジウム(アンチスティグマ委員会)

当事者主導研究の実践から考える研究における共同創造の普及のあり方(山田悠平)

▼「医療保護入院」について

委員会企画シンポジウム(精神保健福祉法委員会)

当事者が受けたい精神科医療とはそもそも何か。(山田悠平)

▼患者満足度の高い精神科診療とは?

一般シンポジウム

患者として満足するとは?(相良真央)

(3)認知行動・療法学会大会シンポジウム

9月24日、認知行動・療法学会第50回記念大会が横浜市のパシフィコ横浜会議センターにて開催され、自主企画シンポジウム「当事者と治療者が共同創造する、これからの認知行動療法:専門知と経験知を融合させた心理教育の在り方」で、指定発言「精神障害当事者として考える共同創造のあり方」を理事の相良真央が行いました。

(4)シンポジウム「地域で支えるために大切にしてほしいこと」

11月23日に一般社団法人コミュニティ・メンタルヘルス・アウトリーチ協会ACT部会の主催によるシンポジウム「地域で支えるために大切にしてほしいこと」がオンラインで開催され、当会副代表理事の佐藤朋美がシンポジストとして登壇し、当事者が地域で生活する際に必要な支援のあり方などについてお伝えしました。

(5) 第27回日本精神保健・予防学会学術集会

11月24日に東京都大田区産業プラザPiOにて「第27回日本精神保健・予防学会学術集会」が開催され、東邦大学の根本先生にお声がけをいただき、代表理事の山田悠平が講演「精神科医療領域における「予防」のこれから~当事者の視点から~」を行いました。

(6)第67回日本病院・地域精神医学会

第67回日本病院・地域精神医学会総会兵庫大会が「○(わ)をつなぐ シン・セイシンイリョウ ~共生・対話・多様性~」をテーマに兵庫県神戸市のふたば学舎にて開催され、当会ネットワーク会員の松平隆史さんが、12月1日の一般演題3において、「自分自身の精神科病院の入院カルテ開示から自身の<病気>を振り返り、今後の<わたしの人生>に活かす試み~医師の診療録と看護記録、PSW記録等を読んで~」の題で報告しました。

(7)第7回日本こころの安全とケア学会

12月7日に日本こころの安全とケア学会第7回学術集会・総会「CVPPPと権利擁護」がオンラインにて開催され、昨年に続き登壇の機会をいただきました。今年度視察研修の学びの一部をもとに「イタリア視察研修の報告から~今後のあるべき支援を考えよう~」と題して話題提供を行いました。

(8)第31回日本精神障害者リハビリテーション学会プログラム

12月14日に、第31回お台場大会(東京有明医療大学)にて、自主プログラム2「当事者参画のこれからを考えるー自立支援協議会、にも包括の協議の場等の当事者の委員参画を事例に」を企画実施しました。全国の当事者委員が集まり、当事者参画の推進に向けて座談会形式での意見交換会を行いました。(公益財団法人キリン福祉財団助成事業)

(9)訪問看護・訪問支援における虐待防止研修 ~真の”本人のための支援”を考える~

一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会(アウトリーチネット)訪問支援・訪問看護部会が主催する研修会が1月13日に行われました。研修会は、主にメンタルヘルス領域における訪問看護や訪問型支援を行う方々を対象に、虐待防止について学びを深め、本人支援のあり方を考えるものでした。前半のディスカッションでは「当事者との対談を通して虐待防⽌を学ぶ」として、代表理事の山田悠平が登壇しました。

3.その他講演

(1)『発達の主張 Live』株式会社Kaien YouTube出演

5月21日、当会理事でNPO法人凸凹ライフデザインの理事長の相良真央が、株式会社Kaienが運営する YouTube番組に出演し、当会でのインクルーシブ防災についての取り組みについても話題提供を行いました。

(2)高知県精神保健福祉士会総会研修

6月1日に高知市で開催された高知県精神保健福祉士会総会研修にてゲスト講師を代表理事の山田悠平が務めました。テーマは「障害者権利条約と精神保健」。今年の4月からの精神保健福祉法改正施行を受けて、改めて制度改正の背景を探るという趣旨で障害者権利条約の実施の観点から参加者と共に学びを深めました。

(3)札幌PEER+design(ピアデザイン)にて防災ワークショップ

6月18日に札幌市の自立訓練事業所「PEER+design」を代表理事の山田悠平、理事の相良真央が国立精神・神経医療研究センターの川口さんとともに訪問し、利用者やOBのみなさまと共に防災ワークショップを実施しました。当会で作成した映像資料を用いながら意見交換を行いました。参加者の方々からは、北海道胆振(いぶり)東部地震(2018年)の経験についてもお話しいただきました。

(4)SJFアドボカシーカフェ第86回 精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会へ―親と子の立場から考える―

6月26日にソーシャル・ジャスティス基金(SJF)の主催により開催されたアドボカシーカフェに代表理事の山田悠平が登壇しました。優生思想の問題なども掘り下げながら、タイトルにある「精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会」についてともに考える機会としました。

(5)リカバリーカレッジあんなか講座「障害者差別解消法と合理的配慮」

9月8日に開催された群馬県にある「リカバリーカレッジあんなか」が主催する講座にゲスト講師として代表理事の山田悠平が登壇の機会をいただきました。今回のテーマは、障害者差別解消法と合理的配慮。障害の社会モデルなどに触れながら制度の概要や背景などについて話題提供をしました。

リカバリーカレッジあんなかには、新型コロナウィルスの影響が色濃かったオンライン企画から関わらせていただいています。今回は現地で参加者と直接の意見交換を行うことができました。

(6)障害当事者会の持続的な運営について考える公開運営者会議(凸凹ライフデザイン)

9月14日に当会の協力団体NPO法人凸凹ライフデザイン主催で「障害当事者会の持続的な運営について考える公開運営者会議」が会場(福岡)とオンラインのハイブリッドで開催されました。代表理事の山田悠平もゲストとして現地にて登壇しました。

(7)第15回講座「大田区防災アプリを使って、 日頃の備えと災害時の行動を考えよう!」

9月28日、東日本大震災に際して東松島市でボランティア活動を行った方々による「縁プロジェクト」と「リカバリーカレッジおおた」による防災をテーマにした講座企画にて、講座の後半では当会が制作した映像を用いたワークショップ企画を実施しました。

(8)大田区実施知的障害者(児)移動支援従業者養成研修

10月13日に大田区が主催実施をする知的障害者(児)移動支援従業者養成研修の講師を代表理事の山田悠平が務めました。当事者視点から期待する支援のありかたなどについて話題提供しました。

(9)「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化」課題別研修(JICA)に協力

10月18日にJICAが実施をする「障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化」課題別研修で代表理事の山田悠平が講師の役割をいただきました。ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、スリランカ、ボツワナ、東ティモール、ベトナム、南アフリカ、ヨルダン、ルワンダから来日をしている障害当事者に、日本国内の脱施設化に向けた取り組みや精神障害のある人の地域生活支援や障害理解に向けた実践などを話題提供しました。

(10)さいたま市障害者社会参加推進事業「病との出会いから市議会議員になるまで」(さいたま市障害者協議会/さいたま市精神障害者家族会連絡会)

10月20日に当会理事の堀合研二郎がさいたま市・さいたま市障害者協議会/さいたま市精神障害者家族会連絡会主催で行われた「さいたま市障害者社会参加事業~第1回精神家族教室~」にて『病との出会いから市議会議員になるまで』の題で講師を務め、リカバリーのヒントや自分らしく人生を歩むことをテーマにお話ししました。

(11)「わたしたちの防災」(リカバリーカレッジ高知)

10月27日にリカバリーカレッジ高知 2024晩秋講座「ここにあるたいせつ」のひとつとして、代表理事の山田悠平と理事の相良真央が、「わたしたちの防災」の講師を務めました。

(12)第4回ぜんせいれんセミナー~精神障害当事者運動の歴史~

11月9日に精神障害当事者会ポルケが加盟する全国精神障害者団体連合会が主催するセミナーが山形県鶴岡市会場とオンラインのハイブリッド形式にて「第4回ぜんせいれんセミナー~精神障害当事者運動の歴史~」と題して開催され、代表理事の山田悠平より体験発表を行いました。

(13)精神科病院での虐待防止研修の実施

12月9日に東京都八王子市にある駒木野病院にて虐待防止研修を務めました。今年度よりお声がけをいただき、代表理事の山田悠平が虐待防止委員会の外部委員を務めています。精神科医療機関における虐待防止の強化は、今年度より始まっている精神保健福祉法改正施行に伴い行われています。

(14)藝大アーツプロジェクト実習「多様をほぐすストレッチ」

12月12日に東京藝術大学藝大アーツプロジェクト実習取手コース主催の「多様をほぐすストレッチ」第7回「それは特別あつかい?」に、代表理事の山田悠平が講師として登壇しました。

(15)意見交換・情報交流会「認知症新時代 多様な市民社会の声を活かすには」

12月19日にコモレ四谷タワーコンファレンスにて開催された行政職員らを対象にした意見交換・情報交流会「認知症新時代 多様な市民社会の声を活かすには」(主催:日本医療政策機構)に代表理事の山田悠平が登壇しました。

(16)当事者と専門職による協働する研究・支援の先に見えたもの

1月26日に東京大学が主催している職域・地域架橋型コーディネーター養成C-2コースにて「当事者と専門職による協働する研究・支援の先に見えたもの」と題した講座に代表理事の山田悠平が登壇しました。

(17)埼玉県鴻巣市こころのカフェでの講演活動

1月30日、埼玉県鴻巣市で活動されているこころのカフェの会にて、「精神障害者としての回復のあゆみ〜病との出会いから市議会議員になるまで〜」と題した講演を理事の堀合研二郎が務めました。

(18)リカバリーカレッジふくおか「当事者としての目覚め」

1月12日に当会が加盟しているリカバリーカレッジおおたのつながりより、代表理事の山田悠平と理事の相良真央が「リカバリーカレッジカレッジふくおか」の1月講座「当事者としての目覚め」と題した講座を担当しました。

(19)精神科医療体制確保研修(厚生労働省補助事業)

厚生労働省・令和6年度精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)「精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修」事業の、研修プログラム内「演習2『対人相互作用とコミュニケーション』」に理事の相良真央、「講義『虐待防止の現状と課題』」に代表理事の山田悠平が、日頃より連携した取り組みを進めている信州大学の下里さん、木下さんとともに登壇しました。

①令和6年11月10日(日)オンライン

②令和7年1月25日(土)岡山県精神科医療センター(岡山市)

(20)「災害時要援護者をめぐる状況~精神障害のある人たちの場合」

3月8日にNPO法人大森コラボレーションの主催により「【シリーズ:障害者と地域防災】災害時要援護者をめぐる状況~精神障害のある人たちの場合」が開催され、代表理事の山田悠平が講師として登壇しました。

(21)第11回リカバリーを学ぶ会 会津地区会

3月13日、福島県会津若松市にある竹田綜合病院の上島雅彦先生よりお声かけをいただき、「第11回リカバリーを学ぶ会 会津地区会」にて代表理事の山田悠平が「障害者権利条約とリカバリー~共同創造の今後を見据えて~」の題で講演を行いました。後半では理事の相良も加わり、上島先生と「分断と対立を超えて、私たちにできることは」のテーマでクロストークを行いました。

■寄稿

(1)精神医学2024年6月号

医学書院発行「精神医学 2024年06月号」に、群馬大学の福田先生からお声掛けいただき、『当事者活動からみた病識とはなにか』と題して代表理事の山田悠平が寄稿しました。

(2)『別冊「医学のあゆみ」 統合失調症の未来―研究と治療』

2024年6月に発行された別冊・医学のあゆみ『統合失調症の未来ー研究と治療』に「当事者の声ー臨床医と研究者に伝えたいこと」と題して代表理事の山田悠平が寄稿しました。

(3)病院・地域精神医学誌

日本病院・地域精神医学会が発刊をする病院・地域精神医学誌の特集”精神科病院不祥事・虐待事件再考”にて「国連が指摘したパターナリズムの問題と優生思想との決別にむけて」と題して当会代表理事の山田悠平が寄稿しました。

(4)日本こころの安全とケア 学会誌掲載

2023年度に登壇の機会をいただいた、精神科病院での虐待防止の通報義務化などを見据えたシンポジウムの模様などを収録した日本こころの安全とケア学会の報告書が発行されました。障害者権利条約実施の観点から、虐待防止の枠組みに当事者団体の参画を訴えました。

(5)『精神科医療における暴力とケア』

専門職養成教育における共同創造の取り組みなどで連携している信州大学の下里誠二さん、木下愛未さんの編著による書籍『精神科医療における暴力とケア』が2024年9月に金剛出版より出版されました。代表理事の山田悠平が、Ⅲ章「“ゴム印の最下行の1行の欄”でさえ軽んじられる精神科医療の状況を変えるためには」を執筆しました。

(6)第5次「精神医療」第16号 特集 当事者運動と生活のはざまで

2025年1月20日刊行された第5次「精神医療」第16号 特集「当事者運動と生活のはざまで」にDPI日本会議常任委員のたにぐちまゆさん、NPO法人さざなみ会理事長の堀合悠一郎さん、責任編集をされた大阪人間科学大学の吉池毅志さん、大阪精神障害者連絡会の山本深雪さんとともに代表理事の山田悠平が参加したオンラインの座談会の模様が掲載されました。

(7)精神科研修ノート改訂第3版

精神科医を志す専攻医・若手医師を対象に編集された「精神科研修ノート改訂第3版」(診断と治療社)に代表理事の山田悠平が「若手精神科医へのメッセージ:これからのだいじょうぶな社会を目指して―当事者から」と題して寄稿しました。

(8)東京弁護士会機関誌ー合理的配慮の義務化ー

東京弁護士会機関誌LIBRA(2025年 1・2月合併号)にて、障害の合理的配慮の義務化に関連した特集記事として、代表理事の山田悠平のインタビュー記事が掲載されました。

(9)創刊40周年記念号『こころの科学』(240号)

『こころの科学(日本評論社)』240号に代表理事の山田悠平が「統合失調症をめぐるアウトカムはどのように変わるのか」題して寄稿しました。本号は創刊40 周年を記念して、「みんなで考えた統合失調症の未来」と題して、当事者や家族や医師、研究者など多様な立場から様々な角度からの”未来”が書かれています。

【2】精神障害者の権利擁護に関する事業

■大田区精神障害者相談支援員

団体推薦のもと、大田区内在住の役員の山田悠平・加藤晴正が従事しました。

■駒木野病院虐待防止委員会の外部委員

医療法人財団 青溪会駒木野病院(八王子市)の虐待防止委員会外部委員を代表理事の山田悠平が2024年度より務めています。精神科医療機関における虐待防止の強化は、今年度より始まっている精神保健福祉法改正施行に伴い行われています。

【3】精神障害者に関する施策の調査研究事業

■当事者主導型研究事業(委託)

当事者主導型研究の実践として、2022年度より国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所と協働し、精神障害領域の障害インクルーシブ防災行動に関する研究調査と社会実装に向けた「DIARYプロジェクト」(Disability Inclusive Action and Disaster Risk Reduction surveY)に取り組んできました。

■調査研究等への協力

(1)調査研究協力「地域で生活する精神疾患当事者が抱く自身の目標や期待する将来像」

2020年頃より国立精神神経医療研究センター精神保健研究所の塩澤拓亮さんや川口敬之さんらと取り組んでいたアンケート調査の分析に参画したプロジェクトが「地域で生活する精神疾患当事者が抱く自身の目標や期待する将来像」論文として公開されました。

(2)厚労科研:『障がい福祉サービスの利用に関するアンケート』

2025年1月に実施された厚生労働科学研究 『障がい福祉サービスの利用に関するアンケート』への協力を行いました。

障害者総合支援法を中心とした障がい福祉サービスが医療と連携して情報提供され、うまく利用されていくことが大切であると考えられている一方、当事者からみてこうした連携や福祉サービス利用にどのような思いを抱いているかについての率直な意見が多数集まりました。

■調査研究の実施(自主事業)

(1)精神障害・発達障害のある人の鉄道交通利用におけるアンケート

精神障害のある人や発達障害のある人を対象にした鉄道交通利用(路面電車含む)に伴う困りごとや合理的配慮の提供に関する好事例等の収集を通して、今後の制度作りの提案を行うためにアンケート調査を、12月5日より一般社団法人精神障害当事者会ポルケ倫理審査委員会の承認を得て実施しました。(公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団事業)

【4】精神障害者に関する施策の政策提言事業

■要望活動

(1)2024年度東京都提言要望事項

2024年9月に東京都や都議会各派に第8次保健医療計画の推進に係る提言事項を提出しました。

【5】精神障害者に関する広報・啓発事業

■オンラインでの発信

ホームページやSNS(FacebookやInstagram、X)での情報発信を行っています。団体内の認知度も徐々にあがってきました。

■ポルケニュース発行

活動の取り組みの広報活動として、年間にカラーの紙媒体による4回の会報を発行しています。会員や集会の開催の際などにお配りさせていただきました。

■取材

(1)小学館『健康で文化的な最低限度の生活』シリーズ取材協力(継続)

柏木ハルコさんの人気シリーズマンガ『健康で文化的な最低限度の生活』の取材協力を月1回程度継続して行いました。

(2)TOKYOMX「堀潤モーニングFLAG」特集:合理的配慮

2024年4月1日に改正障害者差別解消法が施行を迎えました。4月5日金曜日放映のTOKYOMX「堀潤モーニングFLAG」では特集として<障害者への「合理的配慮」義務化された世界 何が必要?>が組まれました。代表理事の山田悠平から精神障害の視点から話題提供を行いました。

(3)東京新聞「精神障害者保健福祉手帳に関する交通費割引制度導入について」

2024年4月、JR各社をはじめ大手私鉄から精神障害者保健福祉手帳の所持者への交通割引制度の導入についてのプレスリリースが発表されました。これにより長らく業界全体が求めてきた精神障害者のほかの障害と同等の割引制度導入が一定程度現実のものとなりました。「鉄道運賃の半額割引き、条件キツくないですか? 精神障害者にもようやく制度整うけど恩恵は限定的」と題した記事が5月19日に掲載されました。

(4)NHK熊本放映「防災ワークショップ紹介セミナー」

6月9日に熊本市にて開催した防災ワークショップの模様が、6月13日にNHK熊本で放映されました。

(5)NHK クローズアップ現代「精神疾患600万人 “閉じる家族”をどう支える?」

2月12日に初回放送されたNHK総合「クローズアップ現代」番組制作に協力をしました。代表理事の山田悠平がインタビュー取材などの協力を行った他、リカバリーカレッジふくおかで登壇の機会をいただいた講座での取り組みも取材いただきました。

(6)TBSラジオ・人権TODAY「防災ワークショップ紹介セミナー」

9月に開催された縁プロジェクトとリカバリーカレッジおおたの共催企画での取り組みが「大田区発・精神・発達障害者と一緒に防災を考えるイベント」としてTBSラジオ・人権TODAY(10月12日放送)にて取り上げていただきました。

(7)OhmyNews・韓国「精神障害者は危険ですか?偏見と誤解を超えて」

10月10日の世界メンタルヘルスデーに際しては、韓国ソウル市内で開催された「第7回ビューティフルマインドフェスタ」にて、障害者権利条約19条の実施を柱とした共同宣言を行いました。その際、韓国のWEBメディアからの取材が記事として公開されました。

(8)読売新聞「統合失調症薬物治療ガイド改定2022の参画の取り組み」

統合失調症薬物治療ガイド改定2022の参画の取り組みについて読売新聞社の取材を受けました。2024年11月に記事として取り上げられた後にインターネット記事としてヨミドクターに同記事が掲載されました。ガイドの普及を通じて、多剤併用の問題や明らかな不適当な治療からの回避のための一助となることを願っています。なお、現状の治療法の多くは薬物治療が中心ですが、当会では薬物治療に関わらず、心理社会的支援についても踏まえた内容のブラッシュアップの必要性について今後も訴えていきます。

【6】精神障害者のネットワークづくりに関わる事業

■ネットワークを築く、広げる

1.「精神障害当事者会ポルケ倫理審査委員会」(継続)

2023年6月11日に発足した倫理審査委員会へ、2024年度は精神障害のある人を調査対象とするものを中心に、7件の審査が行われました。2025年度以降も継続し、当事者にとって真に意義のある研究が広がることを期待します。

2.「メディア・ガイドライン策定普及プロジェクト」(継続)

2022年度から実施し、2023年11月7日正式に発足したプロジェクトはオンラインを中心に会議を重ね、「メディア関係者に知ってもらいたいこと~精神保健・ウェルビーイングを推進するためのこころがけ:Dos&Don’ts(仮)~」が作成されました。これをひとつのきっかけともしながら、メディア関係者をはじめとする多くの人の関心を喚起するネットワークづくりの方法を継続して模索します。

3.入院者訪問支援事業ネットワーク発足

8月に実施した入院者訪問支援事業に関する学習会参加者を中心としたネットワークを立ち上げました。すでに養成研修を履修した人やこれから養成研修の受講を検討している人含めて、地域を越えた相互交流や研鑽を目的にした集いを開催する予定です。

4.行政会議等参画当事者ネットワーク(仮称)発足

12月14日に公益財団法人キリン福祉財団より令和6年度「キリン・福祉のちから開拓事業」助成事業として実施した「精神障害・発達障害のある人の当事者参画応援プロジェクト」を契機に、全国各地で行政会議等に参画する当事者が孤立しがちであるという課題の解消、また仲間とのつながりによる学びやアクションを目指し、行政会議等に参画する当事者のネットワークを発足しました。

5.精神医療保健福祉に関する共同創造・連携協働の推進のミーティング

4月30日に全国各地で精神医療保健福祉に関わる支援職の養成に関わるみなさんや関連領域の研究者のみなさんとのお顔合わせの機会をつくりました。看護師、作業療法士、ソーシャルワーカーそれぞれの領域から横断的に情報共有することが出来ました。

6.こころの不調や病気と妊娠・出産のガイド 策定協力

2020年5月に「精神疾患を合併した、或いは合併の可能性のある妊産婦の診療ガイド:総論編」2021年4月に「同上:各論編」が日本精神神経学会と日本産科婦⼈科学会両学会による協働により策定されました。これを先般新たに当事者および一般の方々向けに平易な表現ぶりにより編成する取り組みに際して、作成委員会委員長鈴木映二さんにお声掛けいただき、当会からは副代表理事の佐藤朋美が協力をしました。

■グローバル領域の活動

(1)障害のある人の司法アクセスをテーマにした国際会議に参加

5月11日から12日にネパールの首都カトマンズで開催された国際会議に代表理事の山田悠平が参加しました。障害者の司法アクセスに関するアジア地域ワークショップと題して、”法改正と障害者権利条約遵守を通じた障害者の司法アクセス強化”をテーマにネパール、インド、パキスタン、インドネシア、ブータン、バングラデシュ、タイ、フィリピン、韓国、台湾などアジアの様々な国と地域から精神障害をはじめ様々な障害者団体の関係者や法曹関係者などが100人程度集いました。共催団体のネパールの精神障害の当事者団体Koshish Nepal とのご縁から招聘の機会をいただきました。

(2)イタリア研修の実施(ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業)

ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業第44期ミドルグループ研修生として、2024年6月30日から7月10日まで、当今後の障害者権利条約の実施について海外の取り組みから学びを得ることを目的に、イタリア研修を実施しました。代表理事の山田悠平、理事の相良真央のほか、様々な活動や研究でご一緒している専門職や研究者の方に同行いただきました。

ローマ、ボローニャ、トリエステの3地域を訪問し、障害者団体や精神医療センターなどの実際のお話を伺うことができました。トリエステでは州の市民保護局(日本の防災センターのような機関)で、当会が実施している精神障害のある人の防災に関する視座もいただくことができました。ダスキン愛の輪基金の関係者のみなさん、通訳コーディネーターのみなさん、同行者の皆さんなど、数多くのご協力のもと実施ができました。

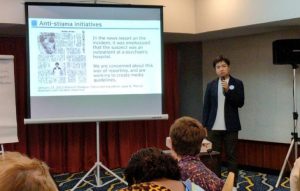

(3)日韓によるアンチスティグマアクション~2024世界メンタルヘルスデー

10月10日の世界メンタルヘルスデーに際し、韓国ソウル市内で開催された「第7回ビューティフルマインドフェスタ」にて、日韓の団体による障害者権利条約19条の実施を柱とした共同宣言を行いました。韓国は日本と同じように精神障害について複雑で重いスティグマの問題を抱えています。

私たちは手を取り合い、この問題について当事者団体自らが様々なアクションを通じて働きかけるプロセスそのものを、社会に広く発信することを大切にしたいと考えています。

(4)国際障害者団体TCIの定期総会に参加

精神障害当事者会ポルケが加盟をする精神障害のある当事者らのネットワーク組織TCIの定期総会が2024年11月にバンコクで開催されました。

日本からは、全国「精神病」者集団の桐原さん、長谷川さん、当会からは代表理事の山田悠平と理事の相良真央が参加しました。通訳として日頃活動を応援いだいている東京大学の井筒節さんにも同行いただきました。活動の柱としている障害者権利条約19条の実施にむけた意見交換等が行われました。当会からは、メディアガイドライン作成の取り組みなどアンチスティグマアクションについて話題提供する機会にも恵まれました。

(5)インクルーシブ防災についてアジア太平洋障害者センターとの意見交換

バンコク訪問に際し、アジア太平洋障害者センター(APCD)の担当者とインクルーシブ防災について意見交換の機会に恵まれました。当会の取り組む精神障害のある人の被災経験に関する調査や啓発活動などについて話題提供をしました。タイやインドネシアでの障害と防災をめぐる様々なレベルの取り組みを学ぶ機会をいただきました。

■国内のネットワークづくり

(1)第4回全国リカバリーカレッジ文化祭in東京

12月8日に第4回リカバリーカレッジ文化祭in東京が東京工科大学(大田区)にて行われ、120人ほどの参加があり大変盛況のうちに終えることができました。2020年に精神障害当事者会ポルケのプロジェクトから派生して、任意団体として活動をしてきた「リカバリーカレッジおおた」が主催団体となり、各地のリカバリーカレッジの関係者の皆さんと協力をしながら、当日に向けて準備運営に取り組んできました。

(2)全国「精神病」者集団50周年記念企画への参加

12月15日、有明セントラルタワーにて開催された「全国『精神病』者集団結成50周年記念企画~当事者がかえる~」に参加し、全国の活動の仲間とこれからの取り組みの思いを新たにしました。

■加盟団体

・全国「精神病」者集団

・DPI日本会議

・大田障害者連絡会

・おおた区民活動団体連絡会

・大田区障害者理解啓発グループおおた~ツタエルチカラ~

・リカバリーカレッジおおた

・コミュニティ・ワーク連絡会

・ショートタイムワークアライアンス 等

【7】その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

■関係団体との連携/協力事業

(1)NPO法人東京ソテリア訪問

6月7日、イタリア渡航にむけてご相談させていただいた東京ソテリア(東京都江戸川区)の塚本さんにご挨拶に伺いました。通訳者のご紹介や現地での訪問先などの情報提供など快くご協力いただきました。

(2)全国自立生活センター(JIL)全国セミナーに参加

6月25日から27日にかけ、大田区産業プラザpioにて、全国自立生活センター協議会(JIL)の全国セミナーが開催されました。6月25日に政策委員会と脱施設プロジェクトチームの合同企画として行われたプログラムの映画「大空へはばたこう」アフタートークに当会のメンバーも参加しました。

(3)発達障害当事者会フォーラム2024 in東京に参加

9月22日に国立オリンピック記念青少年センターにて開催された、発達障害当事者会フォーラム2024 in東京に参加しました。午前の部「当事者会のこれから」のシンポジウムでは、国内各地の発達障害コミュニティの運営に関わる人々から、つながり作りと意見集約などについての思いが述べられました。当会の活動と重なる課題も多く、連帯を深めたいと改めて感じました。運営の皆さんとも改めてご挨拶の機会をいただきました。

(4)日本精神神神経学会アンチスティグマ委員会プロジェクトに協力

2022年の高等学校学習指導要領の改訂を受けて、保健体育の授業でメンタルヘルスの内容が取り扱われることになりました。この度、日本精神神経学会アンチスティグマ委員会が展開するビデオ教材の制作のプロジェクトにご協力をしています。東京科学大学にてインタビュー撮影が行われました。聞き手はアンチスティグマ委員会委員で東京科学大学の安藤久美子さんがご対応いただきました。

(5)ジョシュア・ゴードン前米国国立メンタルヘルス研究所所長との懇談会に参加

笹川平和財団からお声がけいただき、2025年1月に来日されていたジョシュア・ゴードン コロンビア大学教授・前米国国立メンタルヘルス研究所所長との懇談会に参加する機会をいただきました。私たちからは当事者活動の取り組みなどをお伝えさせていただきました。スティグマの問題については国境を越える課題です。

(6)『生きて、生きて、生きろ。』映画上映会&トークイベントin大田区(ツタエルチカラ)

精神障害当事者会ポルケが加盟し代表理事の山田悠平が代表を務めている、障害者理解啓発グループおおた~ツタエルチカラ~の主催で、2月8日、大田区民ホール・アプリコにて「『生きて、生きて、生きろ。』映画上映会&トークイベントin大田区」が開催されました。

(7)EAファーマの皆さんとの懇談

2025年2月に、一般社団法人ピーペックのコーディネートのもと、EAファーマのみなさんと懇談の機会をいただきました。

■後援事業等

(1)第18回おおたユニバーサル駅伝大会

6月2日に「違いを認め合い、思いやりの心を」をテーマに今年も開催されました。

(2)とっておきの音楽祭 in 大森

7月27日にて地域の多様性尊重をテーマにした音楽イベントが開催されました。

(3)世界メンタルヘルスデー啓発無料オンラインセミナー「ストレスマネジメント」

10月2日に「ストレスマネジメント」をテーマにしたオンラインセミナーが、日本医療政策機構(HGPI)、株式会社ベータトリップ、ルンドベック・ジャパン株式会社の共催で開催されました。

(4)第4回ぜんせいれんセミナー ―精神障害当事者運動の歴史―

11月9日に山形県鶴岡市にて『全国精神障害者団体連合会』主催・全国「精神病」者集団結成50周年合同企画「第4回ぜんせいれんセミナー―精神障害当事者運動の歴史―」が開催されました。

※今年度の助成事業について

(1)精神障害・発達障害のある人の当事者参画応援プロジェクト

各地の自立支援協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの協議の場などに参画する精神障害・発達障害のある人の当事者参画の実態調査とネットワーキングを柱にした取り組みを行いました。プロジェクトを通じて「精神障害・発達障害のある人の当事者参画推進にむけたガイダンス」を発行することができました。(公益財団法人キリン福祉財団 令和6年度「キリン・福祉のちから開拓事業」助成事業)

(2)イタリア視察研修

ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業第44期ミドルグループ研修生として、6月30日から7月10日までイタリアでのグループ研修を行いました。(公益財団法人ダスキン愛の輪基金「ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業」)

(3)能登半島地震被災支援

令和6年能登半島地震の被災支援活動を大塚商会ハートフル基金支援事業として実施しました。

(4)事務所環境体制の拡充

公益財団法人昭和池田記念財団より助成を受けて実施しました。

(5)精神障害・発達障害のある人の鉄道交通利用に伴う意識調査

2025年度よりJR各社などで行われる精神障害者保健福祉手帳の割引制度導入を見据えて、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団「2024年度ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成 研究・活動部門」助成を受け実施しました。

(6)学習会の実施

8月30日実施の「入院者訪問支援事業を知っていますか?」の学習会、3月18日実施の勉強交流会「成年後見制度ってなに?」のそれぞれについて、東京ボランティア・市民活動センターの当事者ボランティア・市民活動推進事業の助成を受けて実施しました。

(7)防災ワークショップのツール開発

映像資料を用いた防災ワークショップを行うための資料制作のプロジェクトに取り組んでいます。この取り組みについては、「真如苑市民防災・減災活動公募助成」のご支援のもと行っています。

(8)精神障害のある者の個別避難計画作成を補完する支援ツール開発プロジェクト(継続)

2023年度より継続して、精神障害のある者の個別避難計画作成を補完する支援ツールの開発プロジェクトを第54回三菱財団社会福祉事業・研究助成を受けて実施しています。2024年度は被災経験のある精神障害のある人が抱えた課題の分析を中心に取り組みました。

-212x300.jpg)