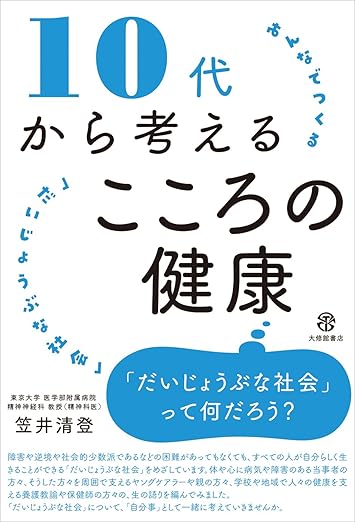

【情報提供】10代から考えるこころの健康 みんなでつくる「だいじょうぶな社会」

このたび、メンバーがインタビュー協力した書籍『だいじょうぶな社会』が発行されました。本書では、病気や障害、ヤングケアラー、社会的マイノリティといった多様な立場の人々が、日々感じているリアルな声が丁寧に編まれています。

「だいじょうぶな社会」って、どんな社会だろう?

障害や困難の有無にかかわらず、すべての人が「自分らしく生きられる」社会。その実現に向けて、一人ひとりができることを考えるきっかけになればとの思いでこの本は創られたそうです。

若者のこころの健康、地域での支援、家族のケア、そして誰もが排除されずに共に生きるためのヒントが詰まった一冊です。ぜひお手に取って、「だいじょうぶな社会」について一緒に考えてみませんか?

10代から考えるこころの健康ーみんなでつくる「だいじょうぶな社会」

著者:笠井清登 著

出版社:大修館書店

目次

はじめに――「だいじょうぶな社会」って何だろう

読み進めるための案内図

第1章 思春期のこころの発達と健康

1 精神疾患の当事者や家族の立場から

1 こころの不調を経験して インタビュー(1) 橋本めもさん

2 精神疾患当事者の親の立場から インタビュー(2) 森野民子さん

2 学校で生徒を支える

1 連携して生徒を支える インタビュー(3) Aさん

2 SOSを出せる保健室づくり インタビュー(4) Bさん

3 経験者・支援者に学ぶこころの発達と健康(解説)

1 なぜ思春期に注目するのか?

思春期とは/思春期の脳とこころの発達/思春期にきざしが現れるこころの悩みと精神疾患/

思春期のこころの発達の多様性に開かれた支援

2 こころの悩みと精神疾患

病気未満のこころの悩み/いろいろな悩みの現れ/精神疾患とは/精神疾患の種類

【コラム】理解を深めるためのQ&A

3 中高生から始めるこころの健康の学びとこころの健康社会

こころの健康を学ぶ意義/気づく・支える・助けてを出す/トラウマインフォームドケア

こころの健康の学び方/こころの健康の増進とこころの健康社会

第2章 「だいじょうぶな社会」をつくる

1 失敗を糧にできる、どうなってもだいじょうぶな社会

インタビュー(5) 熊谷晋一郎さん

2 当事者として社会に問いかける

インタビュー(6) 山田悠平さん

3 地域を支える保健師として

インタビュー(7) Cさん

4 だいじょうぶな社会とは(解説)

1 だいじょうぶな社会はなぜ必要か

2 だいじょうぶな社会に向けて、必要な要素や考え方

障害の社会モデル/ダイバーシティとインクルージョン/共同創造/ピアサポート/

アンチスティグマ

3 だいじょうぶな地域、組織づくり

第3章 本人もケアする家族もだいじょうぶな社会

1 ヤングケアラーを経験して

インタビュー(8) Dさん

2 医療的ケア児をケアする家族として

インタビュー(9) Eさん、Fさん、Gさん

3 ケアする家族もだいじょうぶな社会へ(解説)

1 ヤングケアラーを社会で支える

ヤングケアラーとは/ヤングケアラーの実態/ヤングケアラーを支える

2 医療的ケア児を社会で支える

医療的ケア児とケアラー/医療的ケア児のケアラーを支える/欠失症候群について/

「しょうがい」を「社会モデルの眼鏡」で見る/移行期におけるトラウマインフォームドな支援態度

3 子どもの権利と学校制度

おわりに――みんながつくる「だいじょうぶな社会」

注釈

付録 さらに深めたい方に(特設サイト、参考図書)