【情報提供】映像資料を用いた防災ワークショップの実施報告(精神保健地域支援の会・みつばち)

精神障害当事者会ポルケが制作をした映像資料『ふだんからの防災ー精神障害のある人の経験から学びあおうー』を用いた防災ワークショップが日本各地で開催されています。

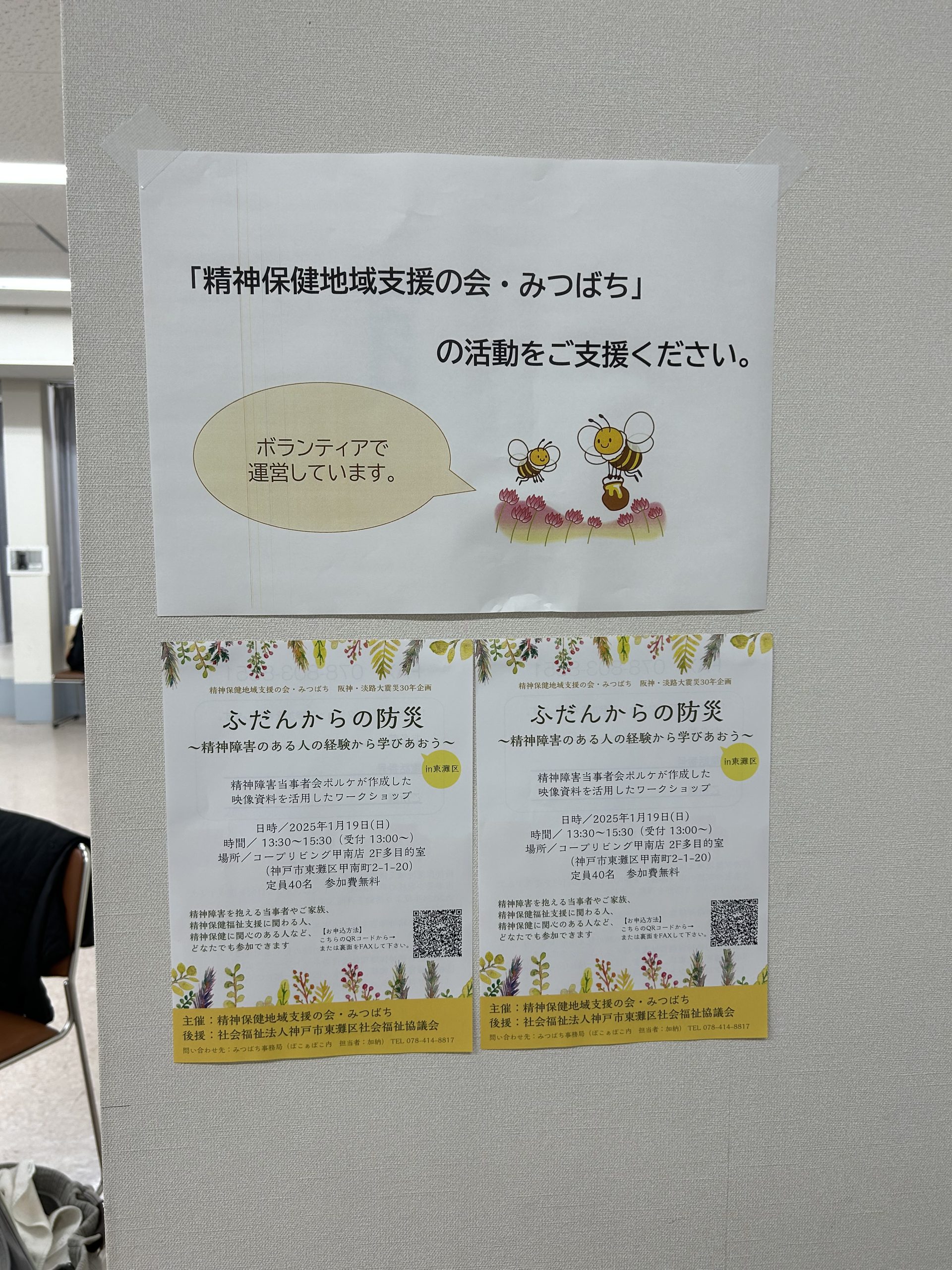

兵庫県神戸市にある「精神保健地域支援の会・みつばち」さんの主催により「阪神・淡路大震災30年企画 防災ワークショップ」が1月19日に開催されました。当事者や家族をはじめ、支援者や地域の多職種の方、防災関係者など多様な立場の市民の皆さんの参加がありました。

主催者団体の皆さんからは、「阪神・淡路大震災の経験者も多く参加していて、普段から防災意識を持っている人も多く、活発な意見交換ができたし、新たな知識や地域で行われている災害対策の現状を知ることもできて、大変勉強になった。しかし、30年前から比べると地域の中での人のつながりは薄れていることや、避難所には行けないと言う方が多いことから、自宅避難が出来ないほどの災害が発生した際にはどうすればよいのかなど、今後の課題も多く感じた。」などのご感想をいただきました。当日の様子を収めた詳細な報告書をいただきましたので、ご了解のもとご紹介させていただきます。

精神保健地域支援の会・みつばち 阪神・淡路大震災30年企画

防災ワークショップ報告書

- ワークショップの概要

テーマ:ふだんからの防災―精神障害のある人の経験から学びあおう

日時:2025年1月19日(日)13:30~15:30

場所:コープリビング甲南店2階多目的室

視聴資料:一般社団法人精神障害者当事者会ポルケ作成DVD

参加者:28名

当日は、精神障害者当事者やご家族をはじめ、精神科医、看護師、精神保健福祉士、薬剤師、防災士、障害福祉事業所職員、東灘区地域協働課職員、防災福祉コミュニティ地区会長、あんしんすこやかセンター職員、民生委員など、様々な専門職や立場の方が参加していた。

- ワークショップの内容

参加者は5~6名ごと小グループに分かれ、視聴資料に沿って、以下の5つの設問についてグループで話し合った。また、全体で意見や質問を共有する時間を設けた。

- 発災直後のための準備

- 避難生活の過ごし方

- 障害をどう伝えるか

- 避難先を過ごしやすくするには

- ふだんからの備え

- アンケートの結果

参加者にはアンケート用紙を配布して、提出をお願いした(任意で連絡先記入欄あり)。回収は19件(回収率67.9%)だった。

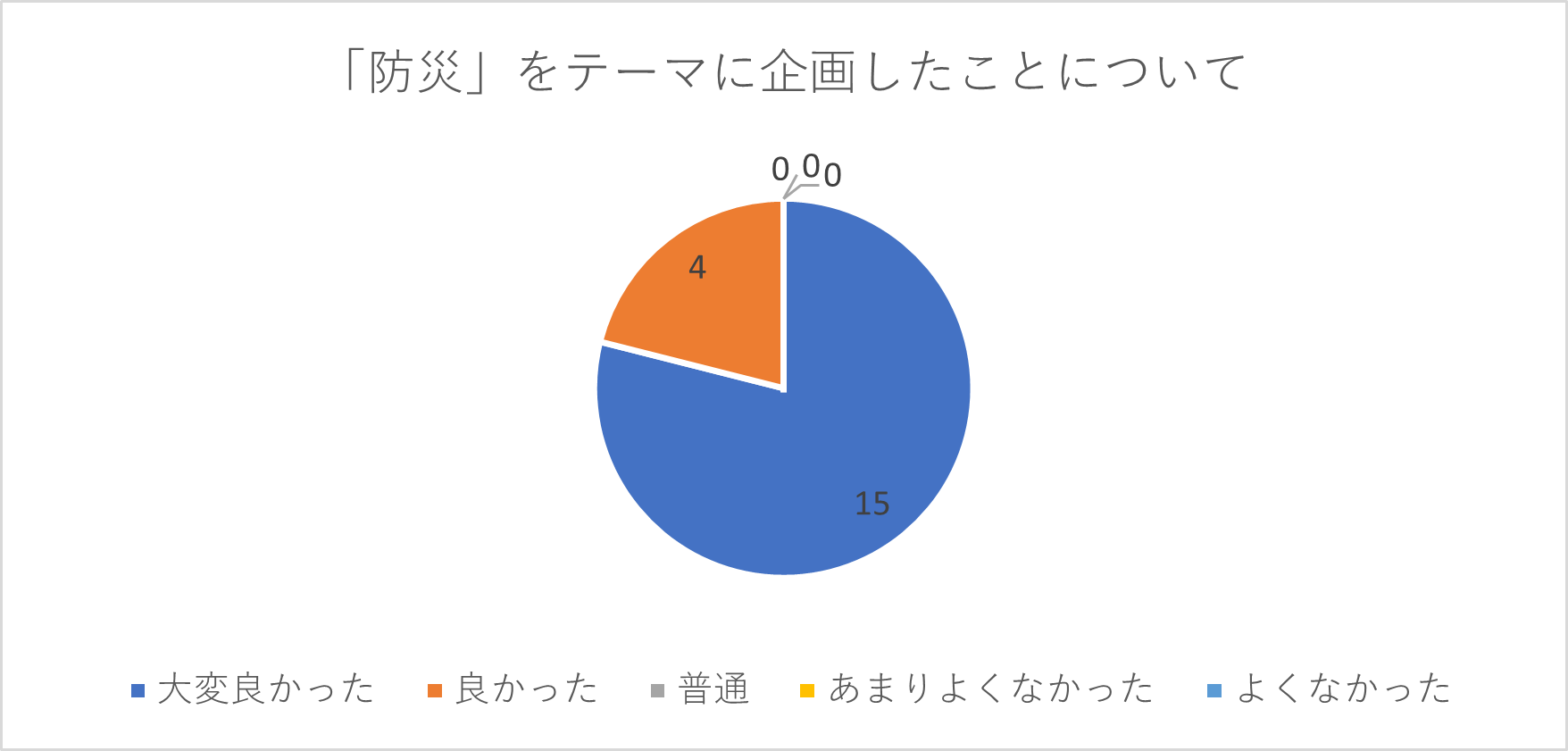

設問1)今回の「防災」をテーマにした企画について

①大変良かった:15名(78.9%)②良かった:4名(21%)③普通:0名

④あまりよくなかった:0名 ⑤よくなかった:0名

自由記載

・気になっていたテーマであったので勉強になりました。

・日々の生活で忘れがちな防災について話し合える機会を頂けて良かった。

・改めて防災について考えることができてよかったです。

・避難所運営側の言い分が多くて大変ためになった。正直がっかりした。

・つづけてやって下さい。

・日頃、防災のことをしっかりと考える時間がなかったので、とても勉強になる時間でした。

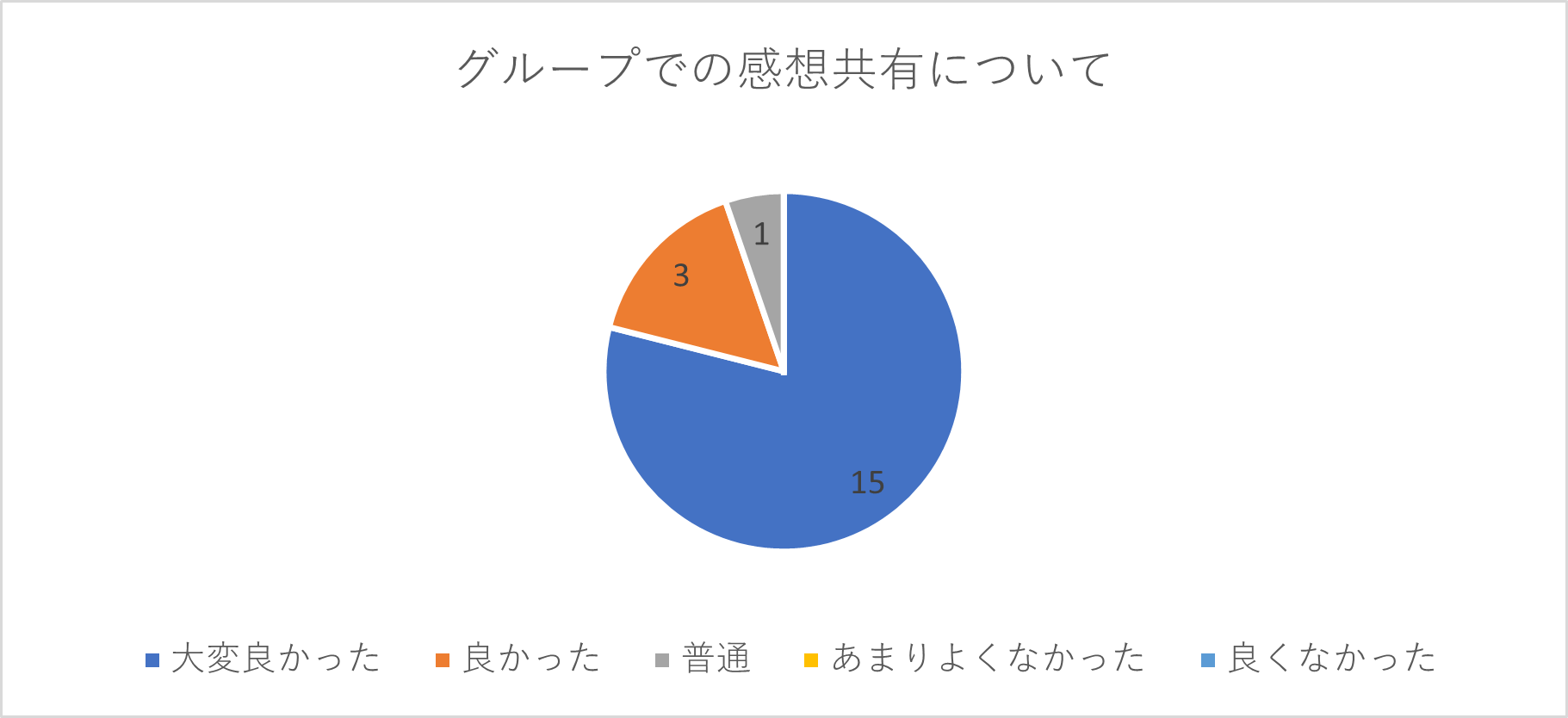

設問2)グループでの感想共有

①大変良かった:15名(78.9%)②良かった:3名(15.8%)③普通:1名(5.3%)

④あまりよくなかった:0名 ⑤よくなかった:0名

自由記載

・皆さん貴重な声を聞かせて頂きました

・神戸市の地域協働課〇〇さんが参加して下さり、いろいろと情報交換をして頂きよかったです。少し安心しました。

・家族さんの多いグループでしたが、みなさんが日々考えていることや行っているサポートの具体的なところが知れてよかった。防災の中心的な方も入ってのグループなので、災害時の具体的な困りごとが知れた。

・当事者の親、医療者、地域の世話人等々の立場の意見が聞けて良かった。

・いろいろな観点からの話、疑問点などを聞くことができて、参考になりました。

・障害を持つ方は、ぶっちゃけた話、避難所に期待していないのだと思った。自分で何とかしなければいけない状況で「取り残しなき防災」は実現しない。

・ファシリが上手な方で参加者の質も高くて学びが多かった。

・他の人の気をつけてることなど聞けてよかった。

・一般的な防災についてだけでなく、精神疾患特有の課題についても皆さんで考えられてとても良かったです。

設問3)今回参加してみて気付かれたことやご感想があればお書きください

・ご家族以外の立場の方々も参加して下さり、意見交換できたことが良かったと思う。

・また継続して開催してもらえたらと思いました。行政として整備していることが市民や当事者レベルに浸透していないことが気になりました。

・いろいろな専門家も含めての話し合いは参考になる

・やるべきことがまだまだあります。

・日頃の準備の大切さ

・色々な意見が聞けて勉強になった

・こういう話し合いの場があることが貴重だと思います。続けて頂けたらと思います。

・ワークショップの時間を多く欲しかった。

・大変勉強になりました。又、またこのような機会があれば、参加したく思っています。

・いろいろな人と話ができ、専門家等の人と話を聞くことができてよかったです。

・「精神障がい者の方」という形で、避難所側がふるいをかけるのは差別だと思う。「健常者を中心にした避難所」が作る前提になっている限り、精神障がい者をはじめとした障がい者に対する「期待できる避難所」はできません。

・行政や避難所、薬の担当者に、精神障害者の行政対策上の問題点をきちんと理解した上で説明してもらいたい(今日のはさすがにしんどかったです)。

・自分では気づけないことなど、専門家の方の話など聞けて、薬のことなど色々気をつけようと思いました。

・映像からの促しで、意見交換がスムーズにできた。自身の備えも仕事で関わる方への促しもできればと思う。

・かかりつけ薬局の必要性、よくわかりました。障がいを持っている方が「~~が必要」と声をあげられる時代であることが、とても嬉しく思いました。その強さに拍手です。ただ、支援、運営する側に立つと、インクルーシブで、中心に据えるからこそ「あの方たちだけいいな…」のような感情が出ない配慮、工夫が必要かなと思いました。

・DVDもとてもよく出来た流れだと思いました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

- グループワークの意見

グループごとに話した内容を用紙に記載していただき、回収した用紙の記述内容(斜め字は実際の記述)を主催者が分類した(下線部)。

|

1)発災直後のための準備 自宅内で身を守る準備をしている 自宅の中で安全な場間を確認しておく、家の中での逃げ場所を確保しておく、身を守ること(頭、足)、窓際に寝ない、高いところに物を置かない、家具の固定・乾倒防止、家具や家電等が倒れないようにしておく、支えを行う、冷蔵庫の上の物を片付けておく 安全に外に出る準備をしている 建物の安全を確認、火の元の確認、避難経路の確認・確保、ドアチェーンをかけない(防犯と兼ね合い)、すぐにドアを開けられるように、枕元に避難用品を置いておく、枕元に必需品を置く、ベッドの側に靴を置く、家を離れる時はブレーカーを落とす 災害後のための生活の準備、工夫を考えている 薬を持って行けるように準備(予備は?)おくすり手帳も、現金・薬・くつを用意、くすりや食料品・水・トイレの備蓄をしておく、家族に障害や病気を持つ方がいるので薬の準備!、水・ラジオ・薬・貴重品→常に処方もらったら更新してカバンに準備、先入れ先出しで使う、車のガソリンは満タンに、浴室に水をためる、自宅のタンクの水を流さないようにテープで固定=生活用水の確保、ペーパー類はごみで捨てる、風呂の水を流さない 家族で話し合っている 安否確認の方法、子供が小さいので子供にどうするのか伝えとく、バラバラで被災した場合のことを考えて「〇〇〇を集合場所に」とか家族との集合場所を決めておく、家族の連絡網を作る 避難所やそれ以外に必要な場所について考えている 真っ先に避難所へ行き確保する、避難所へ行くのが良いか?悪いか?(家が危険と分かっていても…)、どこかで気を緩める場所を作っておくことが必要ではないか

|

|

2)避難生活の過ごし方 自宅避難を考えている 自宅避難をしたい、自宅避難がいい、主に自宅避難・情報や支援のために避難所を利用したい、ペットとおちついて暮らせる所→自宅がよい、避難所で物資支援は受けたい 避難所利用について悩んでいる 当事者家族のため自宅避難をすべきかどうか悩みはつきない、避難所は明るすぎて寝づらい・役割が負担になってしんどくなってしまうと感じる 避難所についての情報収集が必要である 避難場所の確保(親戚の家等)情報を得ておく、よく行く場所の避難所を知っておく、避難所となり得る所を知っておく、障害がある人の避難所、自分に合った避難所を知っておく(一時的、長期的な視点で)、東灘区に6か所の救護所が決まっている 安心できるもの、場所、過ごし方などを考える 家でいることが出来ない時に避難所以外に落ち着いて過ごせる場所があるといい、できるだけ静かな場所を知っておく、あまり干渉されたくない・できれば放っておいてほしい、その人にとって大切・安心できるものを知っておく トイレの問題が出てくると思う トイレ、トイレ問題、トイレの問題(庭に穴をほった)、トイレ=ダンボール+ビニール内に新聞紙をちぎる・女性はポンチョを着て隠す、風呂の水をためる 災害後の困りごとや問題が起こる可能性がある 他 他地域から来ると「あっち行け」などがあった、暴力・性被害・防犯パトロール・ひとりでトイレに行かないように、入浴できないからコロン付ける人がいた、ホームレスの避難、ぜんそく→ニオイ・薬、薬のストック、情報(自分の)

|

|

3)障害をどう伝えるか 分かりやすく伝えたい 自分のことをできるだけ分かりやすく伝える、病名を明確に伝える、ストレス時の症状・対処法を伝える→アドバイスをもらえる、自分の対処法を誤解されないように伝える(サングラス、イヤホンetc)、まわりの方の性格(などを知る)キカイを作ってもらう・ヘルプカードの利用 偏見を生まないように伝えたい 偏見を喚起させないように(伝える必要がある)、精神障害というと偏見が生じるのでオブラートに包んで伝えたい、病名は伝えないほうが良い 苦手なこと、配慮してほしいことを具体的に伝えたい 障害があることは伏せておきたいが苦手なことがあることを伝えておきたい、悩みごと・困りごとを具体的に伝えていく、障害があることに気づいてもらう、苦手なこと・配慮してほしいことを具体的に伝える 伝えることが難しい 自分の困りごとをどう伝えるべきか?(バッジ?)、見た通りに接してほしい、伝わりやすく伝えることが難しい(そもそも)、伝えること自体がストレスでは?、ヘルプカードは持ちたい人ばかりではない! 事前に伝える準備をしておきたい 取り扱い説明書を作って備える、事前に伝えるべき事項を整理しておく、ヘルプカードを活用・見てもらうようにする、困りごとをバッジで伝えることもできる、事前に伝えたいことを紙面で持っておく(ヘルプカードの活用)(手帳の活用) 顔見知りになる、付き合いを持っておく 日常からの受け入れを作っておかないといけない、ご近所とのつきあいを密にする、避難訓練の時に顔合わせ、知り合い・友達になる・あいさつをする、キーとなる人を見つけてその方に相談する、避難先にお願いしておく、周囲の人に声をかけてほしいこと等を伝えておく 受け入れる側も困っている 受け入れる側の気持ちとしては遠慮している、パニックになるんじゃないか(と心配)、相手からの発信があるまで何もしないで、と(思う) その他 一般的なことと同じ・災害の時にどこに行かせるかを相談しておく、独居引っ越しして間もなくどう伝えるかというより誰に伝えたらよいかが不安、職能団体が入るのはすぐなので声をあげてどのように集団でできるかを工夫する、(医療)D-MATは1日ぐらいで支援対応する・D-PAT(精神)は少ないがある・直接交渉が大事、D-MATが入るまでに地元の医師会に対応する、在宅避難も一つの方法(連絡体制をとって)

|

|

4)避難先を過ごしやすくするには 自宅避難して支援を受けたい 自宅避難前提・断捨離と整理整頓を進めておく、自宅避難で十分な支援が受けられるように支援体制を整備してほしい、自宅避難していたら食事など物資運んでもらいたい 福祉避難所を使いたい 一般の避難所ではなく福祉的なサービスを受けられる環境が必要、障害・病状に合わせたサポートが受けられる避難所・避難環境が欲しい、プライパシーにも配慮を(してほしい)、小さい規模の福祉避難所で家族と一緒に避難できるように、重度の方やいろいろな障害特性がある方に福祉的な場所もあることを知る 避難に必要なものを考えたい とりあえず横になれる環境があればよい、毛布やタオルケットがほしい、耳栓や防災リュックを用意しておく、夏場・冬場を考えて、最低限要るものを用意(2~7日分)、普段の生活の延長、なにか安心できるものを持参しよう、感覚を遮断できるものを利用(サングラス)、端のスペースや小さなスペースの利用 人のサポートが必要である ものよりも「人」、知り合いが近ければ安心感がある、移動を一緒にしてくれる人は必要、人的なサポートは必要 医療が必要である 訪問看護などの普段からの支援を継続してほしい・医療の必要な人はどのようにつながっていくのか?相談できる場所等あるか? その他 親戚でも一人避難はひどくなった、逆に隔離されていると思う人もいるのでは、犯罪に気をつける(衝立も高ければ高いでリスク、低ければプライバシーを守れないリスクもあることを考えておく)、避難所は来た人順なのか?配慮してもらえるのか?どれくらい考慮してあるのか?コーディネーターのような人がいるのか?

|

|

5)ふだんからの備え 食事の備えが必要 何でも食べられるようにする、ヘルシーでバランスの良い食事ができるような備蓄、自分に合った食・生活環境備品などを事前に用意しておく、事前に実際の品物をためしておく(食料品など) 薬の備えが必要 お薬手帳を最新状況に常に更新しておく、薬の備えはどうするのか(2週間くらいは…)、飲み忘れをどうするのか・内服したかどうか本人忘れたりすると思う、薬は近場のかかりつけ薬局を確認しておくと予備がある場合もある(1週間くらいは確保できるようにする)、ご近所つきあいもあるのでかかりつけ薬局を作っておく、おくすり手帳・おくすり、薬の予備分をどう確保するか、主治医にも相談できるようになる(安心のために)、お薬を持ち出せるような備蓄を用意しておこう(避難所ではきちんとお薬がもらえないので)、お薬手帳をスマホに入れるのも善し悪し、本人が受診や薬をもらいに行くことが出来なくなるかもしれないので代理でも可能になれば アレルギーや禁忌食品などの対策が必要 アレルギーの子供たち→自分たちで備えないと…、支援に入っている人が知っているとは限らない、消費薬で皮膚炎(起こすこともある)、災害時は与えられるものを受け取らないといけない(ミネラルウォーターは赤ちゃん×)、着衣についてもアレルギーがある その他 福祉避難所もあることを知っておく(情報を得ておく)、充電器・バッテリーの確保、情報収集のためのラジオ、サポートカードの活用、食・飲料水・ペットと共用できるトイレ対策、ニオイ対策が重要、Youtubeの情報を参考に自作バッグを作る、メモしておく→メモも避難用品を

|

- 主催者の感想

今回は精神障害の当事者や家族の参加が、全体の2~3割と少なかったことは残念だったが、支援者や地域の多職種の方、防災関係者など多様な方が参加された。そのため、精神障害のある人の実際の声を多様な方に知ってもらったり、支援者側の意見を聞いたり、一緒に話し合うことが出来たことは有意義だったと考える。

阪神・淡路大震災の経験者も多く参加していて、普段から防災意識を持っている人も多く、活発な意見交換ができたし、新たな知識や地域で行われている災害対策の現状を知ることもできて、大変勉強になった。しかし、30年前から比べると地域の中での人のつながりは薄れていることや、避難所には行けないと言う方が多いことから、自宅避難が出来ないほどの災害が発生した際にはどうすればよいのかなど、今後の課題も多く感じた。

地域の方々とお互いを知るためにも、1人1人が自身の防災について考えるためにも、このワークショップは今後継続して実施していくことが重要だと考えている。